Che succede a Vienna: il gotico moderno

Al museo Albertina di Vienna è aperta la mostra Gothic Modern, un’esibizione che tratteggia i collegamenti chiave tra due mondi apparentemente distanti, quello dell’arte moderna e dell’arte gotica. All’interno della mostra sono presenti esponenti del simbolismo e dell’espressionismo tra i quali spicca il nome di Edward Munch (autore dell’Urlo).

Prima di addentrarci nel vivo dell’articolo, però, sento il bisogno di condividere alcune riflessioni riguardo il concetto di questa mostra.

Credo che in quanto visitatori siamo abituati a considerare le esibizioni dei musei nazionali come aderenti alle “nozioni secolari” apprese a scuola; per cui, ad esempio, pensiamo a Rembrandt e Caravaggio come pittori del periodo barocco, a Monet come uno dei più alti esponenti dell’impressionismo e collochiamo Munch nell’espressionismo. Non è raro trovare esibizioni permanenti nei grandi musei nazionali che espongano secondo quanto imparato a scuola (per restare in casa Albertina, la mostra che va da Monet e gli impressionisti a Picasso) ed è un piacere rivedere le opere che a scuola si potevano osservare solo sui libri e trovare conferma di quanto studiato. Viene quindi naturale pensare anche l’opposto: ““se lo trovo in un museo, sarà così anche sui libri”

Seguendo questa logica e considerando nuovi possibili studi, mi sono trovato ad immaginare che il gotico moderno fosse una “nuova” corrente artistica, già nei libri di storia dell’arte (ma allora adesso dovrei pensare a Munch come espressionista o come gotico, o entrambi?). Una volta tornato a casa, però, sono stato contraddetto dai risultati di Google:

Giocando sulle possibili traduzioni in italiano, sotto la parola “neogotico” si parla esclusivamente di architettura neogotica, con appena qualche accenno al resto. Cercando “nuovo gotico” ho avuto ancora meno fortuna, con un solo risultato interessante ma non sufficiente a spiegare il resto, cioè quello della pagina del pittore Piero Colombani. Alla parola “gotico moderno” mi sono ritrovato anche i risultati legati all’abbigliamento goth.

Cosa significa questo? Che il gotico moderno non è una corrente artistica presente nei libri di storia dell’arte? Forse non ancora.

Per aiutarmi a capire la situazione è stato d’aiuto l’articolo introduttivo del museo d’arte finlandese Ateneum, luogo di origine dell’esposizione: si tratta di nuove interpretazioni, che non vogliono sostituire correnti artistiche consolidate, ma piuttosto proporre una nuova chiave di lettura.

Adesso mi sento più leggero.

L’ingresso della mostra

All’alba del XX secolo il gotico è stato la risposta dell’arte moderna alla ricerca di nuove forme di espressione e uno stimolo centrale per le avanguardie artistiche del tempo nonostante frequentemente si prendessero le distanze dalla tradizione tipicamente accademica.

Con la crisi del Romanticismo e dei moti romantici che in precedenza avevano attinto dal passato per costruire (con intenzioni politiche) storie di affermazione nazionale, l’arte moderna si concentra solo sulla qualità estetica del periodo gotico, riscoprendo un vivido linguaggio visivo e tutte le potenzialità di tecniche artigianali come intaglio del legno, tessitura degli arazzi, colorazione del vetro e incisione per affrontare temi esistenziali come vita e morte, amore, sofferenza e lutto.

L’obiettivo degli artisti moderni di creare qualcosa di nuovo senza essere condizionati dai presupposti dell’arte tradizionale spinge molti artisti alla ricerca di estetiche lontane sia nel tempo che nello spazio. Musei e chiese divennero punti di incontro per opere d’arte tardo medievale, che poi furono riprodotte in riviste d’arte e attirarono nuove forme di pellegrinaggio formativo in Francia e nelle città del Nord Europa che tra XII e XVII secolo si erano riunite sotto la fiorente Lega anseatica.

In Inghilterra, la Confraternita dei Preraffaelliti, rifiutando i modelli vittoriani ed accademici, si avvicina ad autori come Shakespeare e Dante e pittori come Botticelli e Giotto, pur se ancora aderenti a un tardo romanticismo. Un ventennio dopo, parte di questi artisti fondano il movimento Arts and Crafts in reazione alle produzioni di fabbrica, a cui contrappongono un artigianato tradizionale.

Altri artisti del tempo, invece, trovano la loro ispirazione nell’intensa espressività di artisti come Albrecht Dürer (Alberto Duro o Durero in italiano arcaico) o Matthias Grünewald (fino ad allora virtualmente sconosciuto, poi meta di pellegrinaggio).

Nelle grandi città del XIX secolo la rapida industrializzazione scuote profondamente la società, causando un periodo di profonda incertezza che causa la fuga di molti artisti verso lo stile di vita delle campagne, più semplice e naturale. In queste nuove colonie rurali, gli artisti, incoraggiati dalle interazioni con gli abitanti locali, si trovano a rappresentare la semplicità e l’autenticità delle classi povere, le dure condizioni di vita e le difficoltà del lavoro fisico (una novità rispetto alle immagini derisorie di mentalità borghese). La tedesca Käthe Kollwitz, ad esempio, trae ispirazione dal XVI secolo, scegliendo la Guerra dei contadini del 1525 come strumento di critica allo sfruttamento, alla povertà e alle condizioni di vita precarie dei propri tempi.

Lontani dalle città, la natura diventa una metafora delle paure esistenziali e delle aspirazioni umane. Gli artisti si trovano a rappresentare le oscure forze della natura (e le proprie umane) all’interno di una dimensione di fascino e di stupore ma anche minacciosa e sinistra, popolata da presenze sconosciute e spiriti. Il genere non è nuovo, ma in questo periodo si colora di ulteriori dimensioni. In Norvegia, ad esempio, Theodor Kittelsen rimane affascinato dalle leggende della sua terra nativa e personifica personaggi mitici nelle sue illustrazioni. Il suo lavoro si ricollega ancora al Romanticismo nella ricerca di indipendenza culturale e nella riscoperta delle tradizioni popolari ma contrappone il fascino del reame mistico al mondo industrializzato.

Max Klinger, L’isola dei morti (1890), incisione su imitazione di Arnold Böcklin, che ideò il motivo molto popolare per la sua rappresentazione melanconica.

La morte è un altro grande tema che viene rielaborato dai moderni. Nell’arte medievale, la morte era vista come una necessaria limitazione alla vita, una funzione morale, un promemoria al bisogno di umiltà e pentimento cristiano. Uno dei motivi tipici del Medioevo è quello della Danse macabre: l’invito seducente e amichevole della morte, che coinvolge tutte le classi sociali, ad unirsi alla danza.

(sotto, Hans Holbein il Giovane, Danza della Morte [1523-1526], xilografie)

All’alba del XX secolo le scoperte in campo medico e scientifico rendono il mondo un posto con meno pericoli mortali ma non per tutte le fasce della popolazione. Proletari e contadini godono raramente delle promesse della modernità. Guerre, epidemie e tempi duri riflettono per loro una vita ancora molto simile a quella del Medioevo ma la loro concezione della morte non è più di sollievo: se un tempo questa era vista come una compagna inevitabile, adesso si arricchisce di significati psicologici e simbolici e, soprattutto, tralascia l’aspetto religioso e morale in favore di una crisi esistenziale, una ricerca di significato. Il pensiero della propria mortalità e l’onnipresenza della morte si trasformano in stati di ansia, in emozioni difficili da contrastare, rese ancora più intense nel contesto della prima guerra mondiale.

Forse anche in risposta a tutto questo, la rappresentazione medievale della morte si tinge di note d’erotismo.

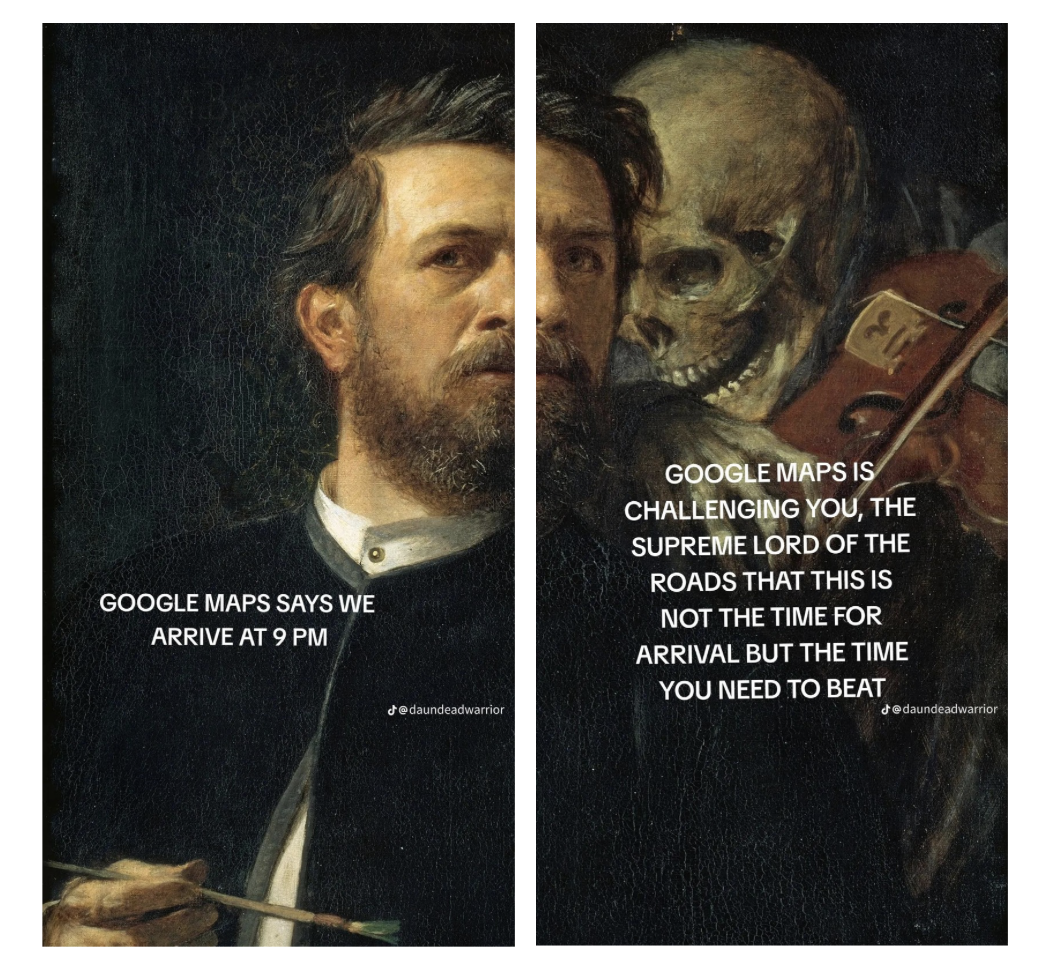

Un piccolo retroscena: è nella sala dedicata a questo tema delicato che si trova il quadro che mi aveva inizialmente convinto a visitare l’esibizione. È stato l’oggetto di un meme dell’anno scorso, che forse qualcuno ricorderà ancora…

Una delle versioni del meme

L’artista già accennato come autore de L’isola dei morti riprende qui il tema della Danza della Morte, rappresentandosi, non in quanto memento mori di sé stesso ma come messaggio verso l’osservatore. Lui, infatti, è già immortale nella sua opera e non mostra paura della Morte, che ci appare invece come sua amica, sua complice e consigliere. Non nego che, nella mia testa, mentre guardavo il quadro, facevo parlare entrambi come il meme che col tempo ho imparato ad apprezzare. Accanto a quest’opera, protetto da una spessa teca di vetro, si fa spazio un Van Gogh, immagine di copertina di tutta l’esibizione.

Sembrerebbe contraddittorio pensare che in questi tempi moderni, attraversati da profondi cambiamenti sociali, artisti come la già citata Käthe Kollwitz ed Edvard Munch continuino a mostrare interesse verso i temi del sacro e del religioso. Il linguaggio di questi temi, però, si adatta a riflettere le profonde emozioni del nuovo mondo: paura, incertezza, impotenza. Gli archetipi sacri vengono rimaneggiati, scardinati dal sistema accademico, e riutilizzati come metafore critiche della società per affrontare temi fondamentali come la maternità e la femminilità, la relazione tra uomo e donna, la relazione umana con la sessualità e il desiderio.

La demonizzazione d’epoca medievale della donna si traduce in una raffigurazione visiva delle streghe, realizzata certamente per spaventare lo spettatore ma anche per eccitarlo, come vediamo qui dalle opere esposte di Hans Baldung Grien, che, apparentemente destinate a ritrarre l’immoralità, mostrano comunque un chiaro piacere nell’erotismo. Gesti e pose contorti, alle volte inusuali, sono presenti non solo in queste raffigurazioni erotiche ma anche in quelle dei martiri dei santi e diventano sorprendenti riferimenti per artisti come Egon Schiele.

Postilla personale: l’unica opera di Lovis Corinth presentata all’esibizione ben si collega con il tema del sacro ma non riesce, a mio parere, a rappresentare degnamente il lavoro del pittore, che ho casualmente scoperto e che riporto qui sotto in breve (e che ben si sarebbe affiancato ai temi proposti, persino a quello della sensualità delle streghe).

Come già detto prima di addentrarci nei temi dell’esibizione, la connessione tra il Gotico e l’architettura moderna è palese e certamente più conosciuta degli altri argomenti appena affrontati. Forse anche per questo la sala relativa a tale soggetto è molto più piccola delle altre. Anche io credo che, storicamente, sia già stata molto discussa e analizzata, per questo non mi sento di parlarne ulteriormente. Invece, è il momento di tirare le somme.

Con un’arte contemporanea molto incline a concentrarsi solo sul suo aspetto estetico, performativo e temporaneo, verrebbe da pensare che la riflessione artistica sui temi discussi abbia fatto il suo tempo. Sentire, invece, che la voce dei moderni sia ancora attuale, che i bisogni e le emozioni mostrate affrontino temi universali e ricorrenti nell’esperienza umana, che le critiche alla società e alla disparità denuncino non solo i loro tempi ma anche i nostri, ci mostra forse che, nonostante tutto, anche noi non siamo ancora del tutto usciti dal Medioevo e che, specialmente a cavallo di nuovi sconvolgenti cambiamenti, tra ansie e paure mai del tutto guarite, questa mostra vale la pena di essere vista.